通訊員 翁軍

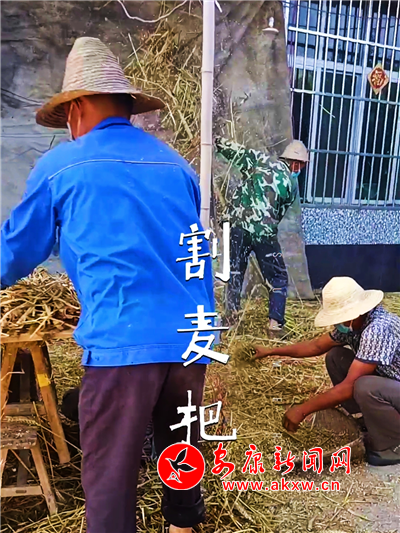

6月6日,驕陽似火。漢濱區赤衛村周全洪一家忙得不亦樂乎,他戴著草帽和口罩,將麥穗一把一把喂進脫粒機,幫忙的鄰居們或抱捆持簸或木叉飛揚,妻子不停地晃動手中竹篩,金燦燦的麥粒散落成堆,女兒夢蝶一邊端茶水遞毛巾,一邊用手機直播:“這是陜南農村傳統的打麥子方式。”“形象很酷,動作很帥……是不是?”“要吃富硒新麥子,可以呀!”益農的“新農具”,帶貨又漲粉。

漢濱區建民街道赤衛村五組的周全洪是個脫貧戶,去年腰椎間盤突出導致左腿麻木住了一個來月的院,積蓄花了個精光,還欠了1萬多元的外債。今年,已經56歲的他打算在家門多業并舉來振興一下家業。

芒種芒種,連收帶種。周全洪忙得屁顛屁顛的,這幾天又是下地收割,又是上街購種。

趁著好天氣,把3畝多顆粒飽滿的冬麥搶收回來,忙完歸倉,又忙栽種,在田里地里種玉米、插紅苕、點花生,在坎前坡后撒一些胡豆、黃豆、芝麻種子,除草、施肥、澆灌、防病蟲害……莊稼漢的三夏“功夫”,頂呱呱。

他揣摩著等一場保墑雨后,把樓上存儲的2000多斤油菜籽拿出來曬曬,榨成油,賣一些,留一些,過油乎乎的日子。麥子碾成面,麥麩當飼料,飼養的30多頭羔羊,膘肥體健,長的旺勢,17元/斤毛重的價格,瞅著綠水青山間的白精靈,將一沓沓紅票子收入兜囊,聽著咩咩叫心頭就癢嗖嗖的。

如今,吃喝不愁,還有余糧,女兒靠雙手自己養活了自己,幸福的日子就像喇叭花一樣,越開越嬌艷。過去,上有老人要贍養,下有學生要培養,全憑周全洪一人打工養家糊口,早早地過勞患了一身病,丟了勞力也就沒有了經濟來源,被村上評為建檔立卡貧困戶。住的這個地方離城里遠,掙不來錢,心有余而力不足,中年男子困在家里,總是唉聲嘆氣。后來,負擔慢慢輕了,妻子脫開了身,夫妻倆干農活有了幫手,精耕細種自留地,還養了雞和羊等,自食其力很快脫了貧。

鄉村振興來了,“咱們種的糧食施的農家肥,綠色無污染好吃,城里人一定很喜歡。”“女兒參加過一期漢濱區的電商培訓,興沖沖地在家里出點子。”“就那么一點口糧,勉強自己夠吃,那有余糧賣的。”父親搖了搖頭。

“利用撂荒地種糧,即可提質又可增量,因地制宜發展農耕產業,走穩走好振興這一步棋,農村大有希望。”漢濱區工商聯駐村工作隊“支招”道。

幾畝地擴展到二十幾畝地,收入翻了翻,附近農戶撂荒土地被流轉,不僅多了糧補,還多了人情和好處。這不,給周全洪幫忙打麥子,不僅“工換工”存著交換價值,享受了燉土雞、桿桿酒的豐盛待遇。夢蝶還把汗流浹背的勞作視頻傳到網上,迎來一片“找到了濃濃鄉土味”的美譽聲。

“芒種火燒天,夏至雨漣漣。”周全洪看了天氣預報,明天有驟雨,吃完農家飯繼續“虎口奪食”,擼起袖子加油干,趕緊把糧柜裝得滿滿當當。