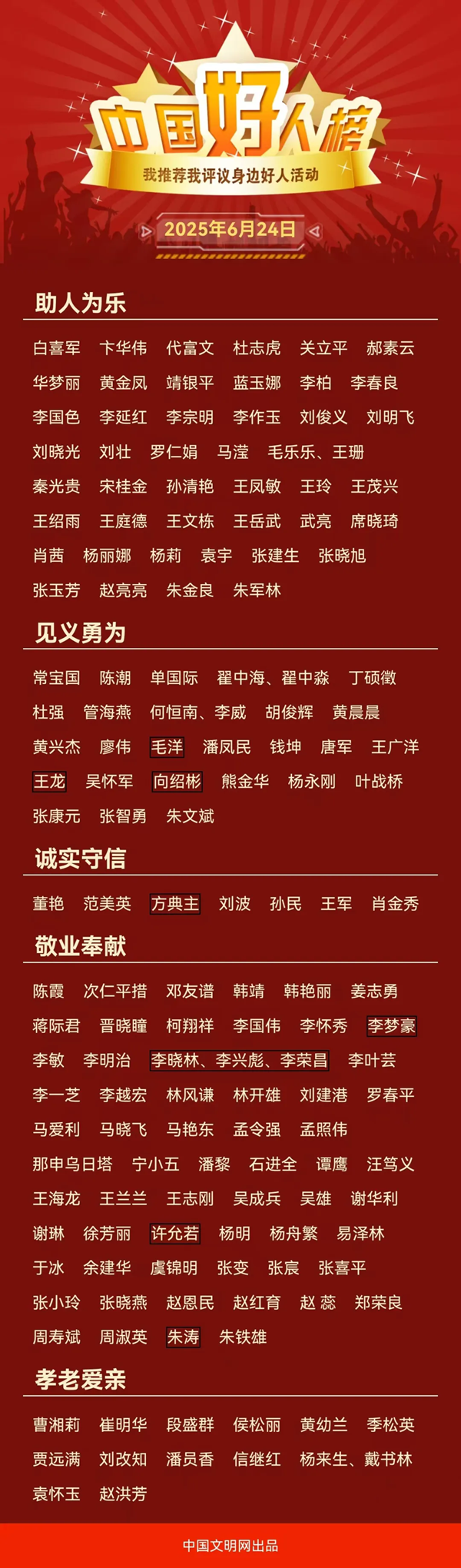

本網(wǎng)訊 6月24日,2025年首次“中國好人榜”發(fā)布儀式暨全國道德模范與身邊好人現(xiàn)場交流活動在河南省安陽市舉辦。經(jīng)各地推薦、網(wǎng)友評議和專家評審等環(huán)節(jié),共有152人(組)助人為樂、見義勇為、誠實守信、敬業(yè)奉獻、孝老愛親身邊好人光榮上榜。其中,我市王庭德入選中國好人榜助人為樂榜單。

王庭德:殘疾作家用文字傳遞愛心

王庭德,男,1981年1月生,陜西省旬陽市銅錢關(guān)鎮(zhèn)銅錢村村民、安康市圖書館臨聘館員。幼年時期的一場高燒,導致王庭德身高不足1.2米,并患上肌無力,成為侏儒癥患者。盡管走路和生活自理對他來說都異常艱難,但他憑借著堅強的意志,在逆境中堅持求學,最終成為一名殘疾人作家。他心懷大愛,用所得的稿費慷慨解囊,累計捐款達16萬元。此外,王庭德還成立了“王庭德書友會”,致力于傳播公益文化和分享勵志報告,至今已堅持舉辦了960多場活動,聽眾達56萬人次。王庭德曾獲“陜西好人”等榮譽。

埋下愛心的火種

王庭德出生于陜西省旬陽市一個偏遠的村落。在他一歲多時,父親不幸病逝,母親隨后離家,全靠爺爺撫養(yǎng)。因高燒未得到及時治療,王庭德患肌無力并成為侏儒癥患者,雙腳踝內(nèi)翻畸形,行走時搖搖晃晃,行動極為不便。不久后,爺爺也離世了,這位身體殘疾的“小矮人”徹底成了孤兒。

面對生活的重重困難,王庭德從未低頭,而是憑借頑強的奮斗贏得了社會的關(guān)愛。幼時,他依靠鄉(xiāng)親們的救濟得以生存;在當?shù)卣年P(guān)懷下,他獲得了免費上學的機會,并順利完成了從小學到初中的學業(yè)。初中畢業(yè)后,為了謀生,他四處奔波,做過洗碗工、賣過報紙,還拜師學過修鞋。后來,在慈善部門的幫助下,他有機會免費學習計算機技能。

盡管身體殘疾,王庭德卻天性好學,心懷感恩。2000年,他的處女作《跋涉的生命》發(fā)表后,引起了廣泛好評,收到了來自全國13個省市的300多封讀者來信,這極大地激發(fā)了他的寫作熱情。2013年,他根據(jù)自己的親身經(jīng)歷,完成了自傳體長篇紀實文學《這個世界無須仰視》,這部作品受到了作家賈平凹的推薦。2020年,他的抒情詩集《心靈的燈盞》出版發(fā)行,深受讀者喜愛。迄今為止,王庭德已在全國省級以上報刊、網(wǎng)站上發(fā)表了200多萬字的稿件和100多萬字的文學作品。他立志要用畢生的精力回報社會,用自己的經(jīng)歷激勵人們勇敢地面對命運的挑戰(zhàn)。

以筆為炬獻愛心

王庭德選擇了他最為擅長的領(lǐng)域——文字與書籍,作為幫助他人的方式。2006年,在安康市漢濱區(qū)茨溝鎮(zhèn)打工期間,他得知青巖小學五年級的一名女生因患腎炎而無錢醫(yī)治的消息后,連夜撰寫了通訊報道《13歲女孩患腎炎,渴望援助》,向社會發(fā)出求助呼吁。在一個星期內(nèi),這篇報道成功籌集到了5000多元的社會捐款,幫助了這名貧困學生。同年,他又與媒體合作,發(fā)起社會捐款活動,為茨溝鎮(zhèn)的一位貧困殘疾青年安裝了假肢。

王庭德的善舉贏得了社會的廣泛贊譽,他從中得到了深刻的啟示:盡管自己殘疾且貧窮,但手中的筆卻擁有傳遞愛與善的力量。2014年3月,在陜西省慈善協(xié)會及西安13所高校社團志愿者的協(xié)助下,王庭德義賣了自己的書籍1000冊,籌集到了25000元的善款。這筆來之不易的收入,他全部捐贈給了西安郊縣的100名困難兒童。

在過去的十年里,王庭德的紀實文學《這個世界無須仰視》經(jīng)過多次再版,已經(jīng)印刷了15次。他將每一筆稿費和書費都用于捐贈。截至目前,他已捐贈資金16萬元,幫助70多名肢體殘疾人安裝了義肢、配備了輪椅,還為汶川、玉樹地震災(zāi)區(qū)以及安康“7·18”洪災(zāi)受災(zāi)群眾捐款……

公益宣講暖人心

恰當?shù)木窦睿任镔|(zhì)幫助更為重要。2015年4月23日世界讀書日當天,王庭德在愛心人士的幫助下,給紫陽縣安溪小學的孩子們捐了150冊書籍,還以“人人都能奮斗成功”為主題,結(jié)合自身經(jīng)歷給孩子們做了一場精彩的勵志演講,受到學生們熱烈歡迎。由此,他走上公益宣講志愿服務(wù)之路。

2017年春,他正式受聘安康市圖書館公益性崗位。他立足崗位,團結(jié)一批熱心公益文化的愛心人士,成立“王庭德書友會”。他以書會友,全身心投入公益事業(yè),面向市內(nèi)外學校、企事業(yè)單位、黨政機關(guān),廣泛開展以“讀勵志圖書·講勵志故事”為主要內(nèi)容的公益文化活動。7年時間里,他主講的勵志報告會有960場,聽眾達56萬人次,捐贈書籍2.6萬冊,收到分享體會、圖書評論文章達2萬多篇。2023年,王庭德被聘為“陜西省新時代文明實踐宣講師”,他更加勤奮,積極宣傳黨的創(chuàng)新理論、傳頌勵志故事140多場次,通過一場場勵志報告會和捐書活動,達到勵志啟智的作用,其開展的公益宣講志愿服務(wù),入選“全國文學志愿服務(wù)示范性重點扶持項目”,事跡被中省市多家媒體報道。

王庭德說:“身體的缺陷,動搖不了我自強不息的信念。我知道,我也可以為社會奉獻自己的愛心,也可以承擔起一份社會責任。”