金燦燦華麗麗的蠶寶寶,一睡就是兩千多年。這枚金燦燦的鎏金銅蠶雖小,卻是漢朝鼓勵發展蠶桑業的證據,也成為見證古絲綢之路歷史的代表性文物。

媒體采訪團走進安康石泉金蠶之鄉展覽館。

8月7日下午,“探源中華文脈·發現寶藏陜西”網絡主題活動媒體采訪團來到安康市石泉縣的金蠶之鄉展覽館,再現桑蠶歷史的滄桑巨變與延續傳承,開啟了一趟了解蠶桑絲綢文脈,探尋絲路之源的旅程。

“鎏金銅蠶”出土的地方

“鎏金銅蠶”資料圖

“和很多珍貴文物一樣,這條‘鎏金銅蠶’也是發現于不經意間。”金蠶之鄉展覽館講解員向媒體采訪團介紹了那段歷史——1984年,石泉縣池河流域譚家灣農民譚福全,在河水中淘金時,發現一條金光燦燦的金蠶。這只蠶通長5.6厘米,胸圍1.9厘米,胸高1.8厘米,首尾9個腹節,體態逼真。此種鎏金蠶是迄今國內首次發現的,經專家鑒定為國家一級文物,它是西漢時期皇帝褒獎蠶桑生產的“御賜獎品”,非常珍貴。

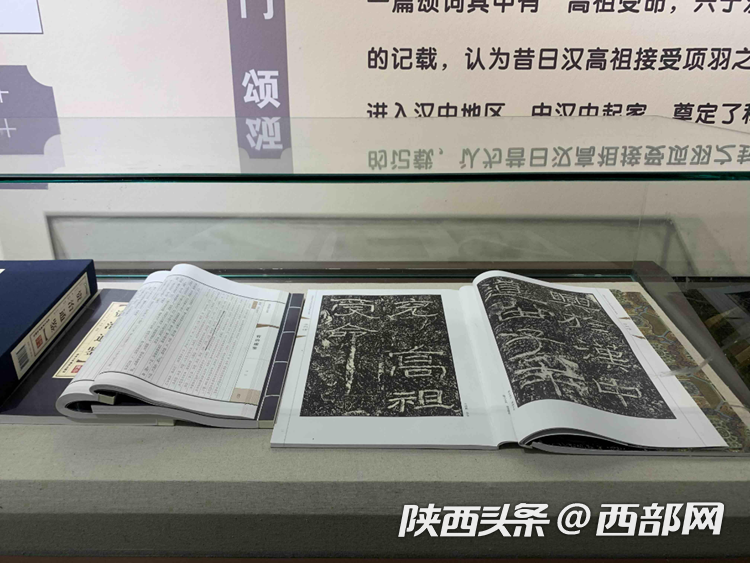

史料展示

據史料記載,安康蠶桑生產已有3000年的歷史。自古以來安康栽桑養蠶相沿成俗,絹帛織物早已出現。在漢水兩岸的嫘祖蠶神廟、紫陽縣出土的戰戈上人們發現了附著絲織物殘跡。

金蠶出土場景再現

如今,通過加強對鎏金銅蠶的研究,可以讓絲路文化成為“一帶一路”倡議下各國交流合作的紐帶,意義重大。